Die Künstlerbar hat eine lange Tradition in der Kunst: Zahlreiche zwielichtige Legenden ranken sich um Etablissements, in denen sich die künstlerische Avantgarden der Kunstgeschichte trafen um zu trinken. Aber warum eigentlich? Autor Dominikus Müller geht dem Mythos ausgehend von der Bar „sculpture“ (2017) von Peles Empire auf den Grund.

Der schönste Platz ist immer an der Theke.

Über Künstlerbars und ihre Funktion

Der erste Gedanke beim Stichwort Künstlerbar ist ein übler Allgemeinplatz: Künstler saufen immer. Der zweite ist auch nicht besser, sondern nur weniger unmittelbar: Touristen, die sich in eben jene, inzwischen längst toten Etablissements zwängen, die man gemeinhin Künstlerbar nennt und dort der Zeit gedenken, in der es noch eine richtige, da wilde, ungezügelte und, nun ja, betrunkene Künstlerbohème gab. Ersteres sieht mit zynischer Distanz nur den Mythos selbst, letzteres mit noch zynischerer Distanz nur dessen fremdenverkehrstechnische Ausschlachtung.

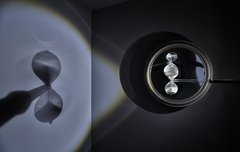

Sowieso hat die Bar, die das Künstlerduo Peles Empire im Rahmen ihrer Ausstellung „The Sky Opens Twice“ in der Apsis des Künstlerhauses Graz installiert hat und an der im Verlauf der Ausstellungen in lockerer Runde Abendveranstaltungen stattfinden, auf den ersten Blick wenig mit diesen Mythen zu tun (und noch weniger mit ihrer Ausschlachtung). Zu neutral und, man entschuldige den Kalauer, fast „nüchtern“ wirkt dieser längliche Kubus. Dass diese betont funktionale Arbeit, die ursprünglich für die Skulptur Projekte Münster 2017 entstanden ist, dann auch noch lapidar „sculpture“ betitelt ist, tut sein Übriges. Nichts verbindet diese Skulptur zunächst einmal mit jenen eben längst klischeebeladenen Künstlerbars aus dem Paris des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, mit La Closerie des Lilas, dem Café de Flore oder Les Deux Magots und wie diese Orte alle heißen, an denen Paul Cézanne, Fernand Léger, Pablo Picasso, André Breton und Weiß-Gott-wer-sonst-noch-so ein und aus gingen und sich, so das Klischee, mit Absinth von den Fesseln der Bürgerlichkeit freitranken; nichts verbindet „sculpture“ mit Läden wie der Cedar Tavern in New York, in der die Abstrakten Expressionisten ihre wunden Nachkriegsmännerseelen in Whiskey ertränkten und sich im Suff mehr als einmal beinahe die Köpfe einschlugen, oder dem Max’s Kansas City, das sich einige Jahre später Andy Warhol und seine Pop-Art-Konsorten als ungleich queerere Bühne ausgesucht hatten.

Und doch gibt es eben eine lange Tradition der sogenannten Künstlerbar, in der sich auch die Bar von Peles Empire im Künstlerhaus Graz einreiht, wie abstrakt und reduziert auch immer sie sein mag. Denn so unterschiedlich all diese Orte sind – ob sie nun von Künstlern gemacht werden oder „nur“ von ihnen frequentiert werden, ob in ihnen Kunst gezeigt wird oder sie selbst als Kunstwerk deklariert werden – sie eint doch immer folgendes: Sie sind, strukturell gesprochen, zunächst einmal Räume der Kommunikation. Was sie ausmacht, ist, dass in ihnen Kunst nicht primär in Form von Kunstwerken hergestellt wird (auch wenn es die dort bisweilen auch gibt bzw. die Bar manchmal selbst ein Kunstwerk ist), sondern diskursiv und sozial in der Kommunikation: durch bestimmte Gespräche, durch die Anwesenheit bestimmter Leute mit bestimmter Funktion. Als derartiger Kommunikationsraum unterscheidet sich eine Künstlerbar dann auch von den zwei anderen dominanten Raummodellen des Kunstbetriebs, des Ausstellungsraums auf der einen Seite, ganz egal ob dieser nun kommerziell (Galerie), institutionell (Museum, Kunstverein) oder alternativ (Projektraum) formatiert ist, und dem Atelier oder Studio als abgeschlossenem und den Augen der Öffentlichkeit unterzogenen Produktionsraum auf der anderen Seite.

Man könnte, in Anlehnung an den weißen Würfel, das nach wie vor paradigmatische Raumkonzept für das Zeigen von Kunst, bei der Bar auch von einem grauen Würfel sprechen: ein Raum, der sehr viel uneindeutiger ist, sehr viel diffuser, in dem sich unterschiedliche Logiken – Kunst, Leben, Werk, Person, Betrieb – überlagern, gegenseitig verunreinigen und sich dabei auch aufeinander hin öffnen. Insofern ist es auch wichtig für diese Räume, dass sie in der Tendenz randständig bleiben, nie so richtig offiziell werden und nicht genau verortbar sind. Typisch für den Kontext einer Bar – und das ist für den Kunstbetrieb dann noch einmal auf gesonderte Weise relevant – ist entsprechend auch eine gewisse Niederschwelligkeit, die den anderen Räumen der Kunst, die traditionell über recht hohe Zugangsschwellen verfügen, nicht eigen ist. Mit einem Bier in der Hand und Seit an Seit am Tresen diskutiert es sich gleich besser über Kunstwerke als in der andächtigen und einschüchternden Leere eines White Cubes. Typisch ist, zum anderen, eine damit einhergehende Informalität, eine „Lockerheit“, die jenseits von harten Fakten, ernsthaften Diskursen und konkreten Kunstwerken all jenes Beiwerk zulässt, das für die Produktion von Wert und Bedeutung innerhalb des Kunstbetriebs ebenso relevant ist: Anekdoten, lockere Beziehungsgeflechte, Hearsay, Gerüchte, „Meinungen“ aller Art, nicht zuletzt eine Bühne für die Inszenierung von Subjektivitäten.

Für den Kunstbetrieb sind derartige Räume der Kontaktpflege, der Unterhaltung, des Sich-Zeigens und der niederschwelligen Herstellung von Beziehungen in besonderem Maße relevant, da sie traditionell über vergleichsweise lose Koppelungen und informelle Bindungen organisiert sind. Bars sind vor diesem Hintergrund als Orte des Zusammenkommens, die dennoch eine gewisse Offenheit und Unverbindlichkeit haben, gerade für die temporäre Herstellung von Bindung und Koppelung prädestiniert – und sorgen gleichzeitig dafür, dass diese Bindungen nicht zu fest, zu verbindlich und beständig werden, sondern stets unabhängig, vorläufig und ungebunden bleiben. Den hochgradig ausdifferenzierten und sich jeweils als singulär wahrnehmenden Subjekttypen, wie sie den Kunstbetrieb bevölkern, kommt so etwas ungemein entgegen.

Für Künstler und andere Betriebsangehörige ist eine Bar auch eine Möglichkeit, „einen Raum zu machen“, wie das immer so schön heißt. In diesen Räumen konstituiert sich Kunst nicht zuletzt auch als bestimmtes soziales Geflecht, ob man dazu jetzt „Szene“ sagen möchte oder nicht. Auch Peles Empire starteten das Künstlersein mit einer Bar, die Barbara Wolff und Katharina Stöver – die beiden Personen hinter dem Künstlerduo –, während des Studiums an der Frankfurter Städelschule unregelmäßig in einem freien Zimmer ihrer gemeinsamen WG betrieben. Und auch ihr simpler Tresen in Graz besitzt genau die nötige Niederschwelligkeit und Alltagshaftigkeit. Das Zurücksinken eines Kunstwerks in den Raum der konkreten Benutzung sorgt nicht nur dafür, dass sich die Kunst letztlich im sogenannten Leben auflöst, sondern auch dafür, dass dieses Leben – in Form des Sozialen – die Kunst überschreibt. Gibt es eine bessere Nutzung eines Kunstwerks denn als Bar, als Ort, an dem man sich gemeinsam betrinkt? Eben.

Gerade im Zeitalter von Hyperkonnektivität und -mobilität, wie sie insbesondere den global strukturierten Kunstbetrieb kennzeichnen, stellt die Künstlerbar als mobile, temporäre und vom Prinzip her überall realisierbare Einrichtung ein passendes Instrument dar, um den Kontakt zwischen verschiedenen Szenen und Orten (auf Zeit) zu etablieren. Eine Bar lässt sich sehr leicht herstellen: Ein Tresen, ein Kühlschrank, ein paar Getränke. Die mobile Künstlerbar ist ein perfektes Kontakttool für den Künstler auf Reisen. Man kann sie aufbauen und einrichten, in Ausstellungsräumen, in Foyers, in Stipendiatenwohnungen, in der Garage, wo auch immer man mag. Dann lädt man Leute ein. Man lernt sich kennen, vernetzt sich, tauscht sich aus. Und das ist es dann, was eine Bar, in all der Einfachheit und all der Komplexität, die ihr eigen ist, dann ist: eine Schnittstelle – die Ermöglichung von Kommunikation. Mit Alkohol und saufenden Künstlern hat das tatsächlich nur am Rande zu tun.

Peles Empire, sculpture, 2017

Foto: Pascal Petignat. Courtesy die Künstlerinnen und Wentrup, Berlin