Der Autor und Filmkritiker Bert Rebhandl über das Kino als Jahrhundertinstallation

Oh Finsternis,

oh Schutz vor ihr

Im September 2017 stand ich vor einem Kinosaal in Toronto und wartete auf den letzten Film, den ich in diesem Jahr beim Toronto International Film Festival (TIFF) sehen wollte. Der Einlass verzögerte sich, und bald war der Beginn eine halbe Stunde überfällig. Schließlich trat jemand aus dem Saal und verkündete, dass Woman Walks Ahead, ein Western mit Jessica Chastain, an diesem Nachmittag nicht gezeigt werden könne. Es gebe Probleme mit dem sogenannten DCP, dem „Digital Cinema Package“. Dann merkte die Saalregie noch etwas an, was mich aufhorchen ließ: „The guys are working on it from California.“

Deutlicher und konkreter habe ich bisher selten erfahren, wie sehr sich das Kino durch die Digitalisierung in seiner technologischen Gestalt verändert hat. Die Begebenheit in Toronto hat ihre Entsprechung in einem Umstand, der früher zum Repertoire von Festivalproblemen gehörte: „Die Kopie ist nicht rechtzeitig eingetroffen.“ An der handfesten Möglichkeit, dass man sich an einem Zelluloidstreifen, wenn man ihn ungeschickt anfasste, sogar die Finger blutig schneiden kann, zeigte sich der Übergang von Distribution zu Diffusion und von Materialität zu Virtualität, der durch die Digitalisierung möglich wurde, besonders deutlich.

Dass die Digitalisierung mit dem Internet (ich verwende den Begriff hier im allgemeinsten Sinn als Möglichkeit der globalen Datenvernetzung unter nahezu Echtzeitbedingungen) ziemlich genau Mitte der 1990er-Jahre aus dem Bereich der Spezialisten in die Massenkultur überging, hatte für das Kino die ironische Auswirkung, dass ausgerechnet parallel zu den Feierlichkeiten und Überlegungen zu „100 Jahren Kino“ im Jahr 1995 auch die Prognosen zunahmen, dass für das Kino (als Medienform, als „Dispositiv“) bereits ein „Ende“ absehbar wäre – oder auf jeden Fall eine Veränderung, anlässlich derer erst abzuwarten ist, was danach noch Kino genannt werden kann.

Aber gerade wenn es mit dem Kino tatsächlich zu Ende ginge, wäre doch noch immer zu bestimmen, was von ihm bleibt. Das Modell eines Betriebsübergangs oder auch nur der privatrechtliche Vorgang eines Familienerbes bietet dazu aufschlussreiche Analogien: Eine Firma übergibt man immer mit einer bestimmten Perspektive, im schlimmsten Fall bleibt nur eine Konkursmasse, in anderen Fällen immerhin die Substanz (der Begriff, zentral für die abendländische Ontologie, ist bezeichnend), im Idealfall ein florierender Betrieb mit Expansionsmöglichkeiten. Dabei geben die Geschäftszahlen im Grunde keinen Aufschluss darüber, mit welchen Produkten das Ergebnis erzielt wurde. Bei privaten Hinterlassenschaften unterscheidet man häufig zwischen flüssigen Mitteln und immobilem Vermögen, auch hier stellen sich Fragen nach Substanz und Ephemerität.

Mit einem anderen, großen technologischen Faktor des 19. Jahrhunderts, mit dem Eisenbahnwesen, hatte das Kino von Beginn an gemeinsam, dass es wesentlich auf einer Infrastruktur beruhte. Was die Verkehrspolitik bis heute beschäftigt (Trennung von Netz und Betrieb oder nicht?), hat sich für das Kino mit dem globalen Datennetz nur so lange erledigt, als dort eine prinzipielle Gleichrangigkeit von Inhalten gilt (die Netzneutralität). Aber schon jetzt ist absehbar, dass die (staatlichen wie globalökonomischen) Monopoltendenzen im Netz irgendwann auch den Charakter des zentralen „Produkts“ des Kinos betreffen könnten: die Filme, für die das Kino ein Aufnahmeverfahren und ein Projektionsverfahren zusammenführte. Ein sozialer Raum für Bewegtbilder, das wäre eine der kürzesten Bestimmungen dessen, was Kino ist. Der materiale Status der Bewegtbilder wurde innerhalb einer atemberaubend kurzen Periode so konsequent auf digitale Aufnahmetechniken umgestellt, dass Film als Material und Trägermedium zu einem Liebhabermedium geworden ist – wie das Vinyl im Bereich der Audiomedien. Der soziale Raum wiederum des Kinos wird gerade neu bestimmt, sodass man mit Fug und Recht sagen kann, dass sich „das Kino“ zurzeit insgesamt in einer Transformation befindet, in der es nicht einfach um Adaption, sondern um die Substanz geht – die Frage ist ganz einfach, ob dem Begriff Kino in absehbarer Zeit noch etwas entsprechen wird, was nicht als Relikt zu werten ist.

Dabei taucht eine Konstellation wieder auf, die ganz am Anfang des Kinos schon einmal bestand, und auf die es nun wieder hinauszulaufen scheint: die neuen Endgeräte (Mobiltelefone, Tablets, letztlich auch Laptops und Desktop-Computer) entsprechen deutlich wieder den Guckkästen, die im späten 19. Jahrhundert durch den Kinematografen und das Kino abgelöst wurden. Die Brüder Lumière schienen damals gegen den amerikanischen Universalentwickler Edison einen historischen Sieg davon getragen zu haben, von dem man heute allmählich erkennt, dass auch er nur ein Kapitel in der langen Mediengeschichte der Menschheit eingeleitet hat. Edisons Modell rechnete mit einem individualisierten Publikum, die Lösung der Lumières schuf ein kollektives Publikum und ließ das Kino zum Inbegriff eines Massenmediums werden.

Als solches durchlief es eine Geschichte, in der unterschiedliche Realisierungen des Begriffs Kino erkennbar sind. Eines der wirkmächtigsten ist das Klassizitätsmodell von André Bazin. Von dem französischen Kritiker und Theoretiker, der in den 1940er und 1950er Jahren aus der Perspektive einer katholisch imprägnierten Phänomenologie auf das amerikanische Kino blickte, stammt die Datierung, dass Hollywood im Jahr 1937 den Höhepunkt seiner Klassizität erreicht hatte. Er hatte dabei die geläufigen Kriterien der abendländischen Ästhetik im Sinn, deutete aber mit seiner en passant gemachten Bemerkung nur an, dass dieses Ideal einer harmonischen Integration von Wirklichkeitsauffassung und Wirklichkeitseingrenzung (Rahmung in einem Feld der Sichtbarkeit – en champ) mit einer anderen Integration zu tun hatte, die das Kino nach dem Vorbild der Fabrik in eine ideal abgestimmte Fertigungs- und Auswertungskette überführte. Hollywood anno 1937 (oder, weiter gefasst, in seiner „goldenen“ Ära, die bis zum Ende der 1950er Jahre dauern sollte) war ein Fließbandbetrieb, dem zugleich die Läden gehörten, in denen die Waren verkauft wurden.

Der springende Punkt dieses Klassizitätsmodells: Es beruht auf Entsprechungen in unterschiedlichen Kategorien. Die klassische adaequatio von Form und Inhalt (übernommen aus der traditionellen Ontologie mit ihren binären Logiken von Potentialität und Akt sowie Materie und Form) betraf hier sowohl das analoge Aufnahmemedium wie auch dessen Überführung in eine weitgehend standardisierte Form des narrativen Films und dessen Auswertung in einer täglichen Reihe von Vorstellungen nahezu überall im Land – Vorstellungen, die man besuchte wie ein Theater, und bei denen der Titel des aktuellen Werks (ein herausragendes Beispiel aus dem Jahr 1937 wäre The Awful Truth von Leo McCarey) eher ein Garant für das zu erwartende Niveau als für eine individuelle Sensation war. Das klassische Hollywood verband die Logiken der Warenkultur (Ähnlichkeit von Produkten, Verlässlichkeit von Markennamen) mit den Logiken des Repertoirebetriebs, wie man ihn aus Theater und Oper kannte. Die neuen Filme bildeten ein fortlaufendes Repertoire, auch wenn sie de facto bald wieder verschwanden. Alles diente der Perpetuierung von Produktzyklen (Starkarrieren, Genrekonjunkturen).

Aus heutiger Sicht ist dieses Klassizitätsmodell vor allem deswegen so deutlich konturiert, weil es in einem extremen Maß gegenständlich war – auf jeder Ebene des Ablaufs entsprach der fiktionalen Welt etwas Physisches, die fiktionale Welt der Erzählung selbst war in hohem Maß real, wurde mit schwerem Gerät ausgeleuchtet, und wurde allenfalls durch ein paar tricktechnische Verfahren ergänzt, die heute ebenfalls wegen ihrer Analogizität Interesse finden (zum Beispiel Matte-Painting, eine „illusionistische“ Maltechnik, die mit den unterschiedlichen Tiefen im Sichtfeld der Kameraoptik spielt).

Hier finden sich die Grundlagen für vielfältige Retro-Interessen, die später gerade das Gegenständliche am Kino zum Gegenstand von Begeisterungen machten. Man könnte beinahe sagen, dass aus heutiger Perspektive gerade das Theatralische am Kino eine erhöhte symbolische Aufmerksamkeit bekommt. Das betrifft zum Beispiel alle Formen des Kostüms, wie sie heute zu den wichtigsten Artefakten in jenen Filmmuseen zählen, die nicht auf die Ausstellung (also auf die Vorführung) von Filmen abstellen, sondern das Kino eben in dieser Gegenständlichkeit präsentieren, die für die Filmgeschichte selbst sukzessive an Bedeutung verlor. In dem Maß, in dem das Filmbild nicht mehr der analoge „Abdruck“ einer zuvor real hergestellten Fiktion sein musste, gewannen die Realien des Kinos als Memorabilia an Wert.

In einer Entsprechung gilt das auch für den Raum selbst, in dem die Filme vorgeführt wurden. Während heute das Gewicht vor allem auf einer technischen Ausstattung liegt, die nicht zuletzt für ein akustisches Erlebnis sorgt, waren die Kinoräume der „gegenständlichen“ Ära selbst in gewisser Weise kostümiert – der Vorhang war besonders wichtig, denn er hob die Kinopaläste auf die Ebene von Theater- und Opernsälen. Im Vergleich zu den heutigen Funktionsauditorien waren die Kinopaläste der 1920er Jahre ebenfalls funktionale Räumlichkeiten, allerdings war diese Funktion eher eine soziale – sie diente der Verortung des Mediums in den neuen, vor allem urbanen Gesellschaften, die das 20. Jahrhundert hervorbrachte.

Eine besonders interessante Spur hinsichtlich des „Verbleibs“ des Kinos führt von Bazins Klassizitätsmodell zu den veränderten Entsprechungen, für die Susan Sontag den Begriff Camp geprägt hat. Im klassischen Hollywood (oder im klassischen japanischen Studiokino, das vor allem mit den Regisseuren Mikio Naruse und Kenji Mizoguchi verbunden wird) war letztendlich die fiktionale Welt immer um eine Vorstellung von Individualität herumgebaut: zwischen Publikum und Stars bestand eine Entsprechung, die durchaus auch über historische Abstände hinweg gewährleistet blieb (das 16. Jahrhundert in Japan, der Western in Amerika). Die beginnende Popkultur bringt dieses Modell in eine Krise, denn nun tauchen neuen Formen von Dissidenz und Devianz auf. Camp stellt einen Versuch dar, diesen Umwertungen einen begrifflichen Rahmen zu geben.

In transgressiven Filmen wie denen von Jack Smith oder Kenneth Anger bekommt das Kino selbst in seiner Medialität und mit seinem symbolischen System (zuvorderst natürlich die Star-Aura) den Charakter eines Fetischs, während in auf den ersten Blick „schlechten“ Filmen etwas Prinzipielles von der Bazin’schen adaequatio gewahrt bleibt. Das berühmte Beispiel von den Untertassen, die in manchen Science-Fiction-Filmen für die Raumschiffe außerirdischer Wesen einstehen mussten, verweisen auf eine Gegenständlichkeit, die zugleich ernsthaft und komisch ist – und die gerade angesichts der später möglich gewordenen, grenzenlosen Imagination von „Science Fiction“ eine kritische Proportionalität im Spiel hielten. Die Behelfstricktechnik so vieler Filme vor allem aus den 1950er Jahren, die heute als Kultfilme gelten, wird später im Liebhabermodus noch einmal nachgestellt.

Diese Nachstellung in Hommagen mit unterschiedlich ausgeprägtem ironischem Gestus erweisen sich allerdings insgesamt eher als Bekräftigungen eines dispositiven Bands zwischen Medium und Publikum, das in seinen analogen Ausfaltungen einen wesentlichen Teil dessen ausmacht, was im 20. Jahrhundert Kino war. Vor diesem Hintergrund könnte man zwei Objekte in der Ausstellung Was vom Kino übrig blieb im Künstlerhaus Graz als besonders signifikant hervorheben: die Lederjacke von Kurt Kren und das Hirn aus Jörg Buttgereits Film Schramm (1993).

Für den österreichischen Avantgardefilmer Kren war die Lederjacke, die er gewöhnlich trug, mehr als nur ein Kleidungsstück, in dem er sich wohl fühlte. Sie war auch ein Zeichen, das ihn als Vertreter einer bestimmten Generation und als Grenzgänger zwischen den zwei Welten der experimentellen und der traditionellen Kultur auswies, die nach 1945 auch alltagskulturell zu einem amerikanisch geprägten Westen zusammenwuchsen. Mit dieser Lederjacke, deren kulturhistorisch berühmteste Träger Marlon Brando oder James Dean waren (und im Western natürlich John Wayne), wies Kurt Kren sich als jemand aus, der zwar experimentelle Filme macht, sich aber gleichzeitig auf das größere (traditionelle) System Kino bezog, das er als populäre Mythologie mit seinem eigenen Habitus zitierte. Während etwa Peter Kubelka, der seinen Film Arnuld Rainer (1960) auch als Objekt (also als Zelluloidstreifen) ausstellte, in seiner Erscheinung die Funktionslogiken der Hochmoderne aufrief (die das Individuum zugleich neutralisierten und dann doch erst recht wieder Originalitätsspielräume hervorhoben), hielt Kren mit seiner Lederjacke Abstand zu diesem angedeuteten Hochkulturpriestertum, und blieb deutlich im Raum des Kinos.

Das Gehirn aus der Horrorfilmhommage Schramm von Jörg Buttgereit verweist schließlich auf den vielleicht wichtigsten Aspekt der Gegenständlichkeit des Kinos: Als Konstellation oder Installation verbindet es Körper mit dem Imaginären und damit auch mit den Logiken der Kontrollinstanzen des Imaginären. Das Hirn ist das Organ, für das der Körper selbst schon eine Installation darstellt, die der Installation und Konstellation des Kinos mit seiner Verbindung von Innenraum und Welt in vielerlei Hinsicht entspricht. Für den „Verbleib“ des Kinos könnte man aus dem Präparat, das Buttgereit neben das Gesicht (das Bild der Persönlichkeit) legt, schließen, dass eine, wenn nicht die wichtigste Verlaufskurve des Kinos über die größtmögliche gegenständliche Konstellierung von „leibseelischer“ Subjektivität zu einer künftig denkbaren größtmöglichen Abstraktion (Entgegenständlichung) ebendieser Beziehung führt. Der durch einen Datenhelm verdeckte Kopf wäre dann das Zeichen für eine darunter verborgene Exponierung des von allen Sinneseindrücken abgetrennten, durch das Skelett zwar noch geschützten, de facto aber freigelegten Gehirns, das man sich tatsächlich „neben“ dem Gesicht denken kann – und an dem dann auch wieder „guys from California“ arbeiten können.

Der Blick auf ein offen daliegendes Gehirn ist auf eine ähnliche Weise anstößig wie der auf ein Geschlecht. Längst hat sich eine riesige Industrie um die Abschaffung des einen Tabus gebildet. Für das andere, das Tabu des Gehirns, aber fehlt eine entsprechende Pornografie. Jörg Buttgereit hat mit seinem liebevoll nachgebastelten Zentralorgan vor allem sichtbar gemacht, dass die neurologische Mitte des Menschen in hohem Maße auf Schutz angewiesen ist. Und eines Tages wird man diese Jahrhundertinstallation des Kinos, die Menschen zu Körperkollektiven formte, die unterschiedliche Träume von Bildereignissen auf Leinwänden hatten, vielleicht als eine große Schutzvorrichtung für das verletzlichste Organ des Menschen, und damit für die Menschen selbst, begreifen.

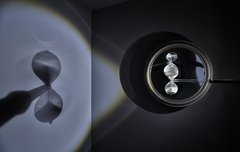

Johann Lurf, Twelve Tales Told, 2014

Standfoto, Courtesy der Künstler